平安银行变相裁员,时代的灰尘?

平安银行变相裁员,时代的灰尘?

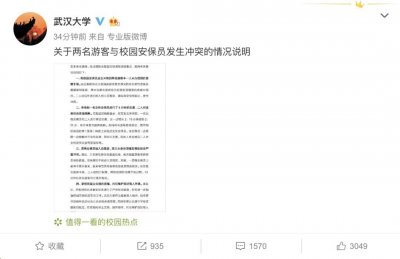

在金融的大海中,平安银行这艘巨轮正经历着一场变革的风暴。近日,银行宣布将信用卡研发中心及消费金融研发等部门迁往深圳,引发员工的强烈反弹,部分人将其视为一种变相裁员。

平安银行回应称,这是为了加强管理,提升效率,进行的办公地点统筹管理。在这场变革中,银行承诺将主动进行人文关怀,保障员工的合法权益。

然而,裁员的传闻早在年初就已在金融界引起波澜。自去年12月平安银行启动总行架构改革和调整后,人员优化和调整的消息就一直是市场关注的焦点。改革似乎要回归到2016年前的模式,核心是对公转零售,资源向零售倾斜。

但在战略的跳跃与变更之间,平安银行的营收却不断下滑,如同巨轮在逆流中艰难前行。新任行长冀光恒做出了重要调整,撤销了运作十年的事业部制,改为做强分行,总部赋能,让分行在一线去抓取可能的机会。

然而,平安银行的业绩下滑更为严重。在过去的十年里,平安银行的业绩增长一度高于招行,但当潮水退去,其业绩下滑的态势也明显快于同业。金融利率环境的变化,让银行的存贷差被大幅压缩,平安银行的营收和净息差都遭受了重创。

在民众资产负债表需要修复、收入预期有待提升的背景下,平安银行的零售业务也经历着业绩增长与坏账率攀升的困局。个贷不良率的上升,严重拖累了净息差,个人贷款规模也出现了下降。

平安银行的风控模型似乎在这场风暴中显得后知后觉,消费信贷的数量和质量都出现了滑坡。在这种冲击下,银行减少了对相关群体的信贷,导致个贷业务上量价同时下滑。

周期性的波动,让平安银行的业绩在经济繁荣期增长明显,在经济底部也下滑明显。这种周期性的业务扩张与收缩,显示出平安银行对金融风险的控制欠缺火候。

而业绩下滑的这粒灰尘,最终落在了谁的头上?金融业作为一个经营负债和收益的机构,成本和收益是影响企业经营的关键所在。平安银行的负债成本相对较高,而资产管理水平也不是特别突出,这无疑加大了其经营的难度。

在这场金融风暴中,平安银行的组织架构调整,人员裁撤整合,降本增效的努力,都是为了在逆流中寻找生存和发展的可能。但这些举措,无疑也给船上的船员们带来了不小的压力和挑战。

我们期待,在经历了这场变革和调整之后,平安银行能够迎来新的曙光,重新驶向更加广阔的海域。

标签: