香港怡和集团,晚清时期鸦片贩子前身——怡和洋行

香港怡和集团,晚清时期鸦片贩子前身——怡和洋行

怡和集团成立于1832年(壬辰年),总部设在香港怡和大厦,是一家建基于亚洲的的多元化跨国集团,经营多项具有市场领导地位的业务,并在区内拥有丰富的营运经验。集团在全球雇有员工约15万名,业务遍及全球30多个国家和地区;怡和集团的前身就是臭名昭著的怡和洋行,毒害中国人民的鸦片贩子。

怡和洋行是最著名的一家老牌英资洋行,远东最大的英资财团,清朝时即从事与中国的贸易。

怡和洋行在1832年7月1日在中国广州成立,由两名苏格兰裔英国人威廉·渣甸(William Jardine,1784~1843)及詹姆士·马地臣(James Matheson一译孖地臣,1796~1878)创办。怡和洋行对香港早年的发展有举足轻重的作用,亦是首家在上海开设的欧洲公司,和首家在日本成立的外国公司。

怡和洋行早年参与对中国贸易,主要从事鸦片及茶叶的买卖。林则徐在1839年实行禁烟时,怡和的创办人威廉·渣甸亲自在伦敦游说英国政府与满清开战,亦力主从清朝手中取得香港作为贸易据点。1841年香港开埠之初,怡和即以五百六十五英镑购入香港首幅出售的地皮。鸦片战争爆发后,怡和洋行于1842年将总公司从广州迁至香港。1843年上海怡和洋行成立。1844年上海首次拍卖土地,亦由怡和购得。

怡和初年在香港的竞争对手包括颠地洋行、沙逊洋行等其它贸易公司。1872年以后怡和洋行放弃对华鸦片贸易,之后怡和的投资业务逐渐多元化,除了贸易外,还在中国大陆及香港投资兴建铁路、船坞、各式工厂、矿务;经船务、银行等各行业。怡和除了在1876年在上海兴建了中国第一条铁路吴淞铁路,亦安装了中国的第一部电梯和引入各种机械及工业设备。1912年以后,怡和的公司总部设在上海。

1949年后,怡和在中国大陆的大部分资产及生意被收归国有。1954年,怡和在中国国内最后一家办事处亦被迫关闭,公司总部迁回香港。公司在1961年首次在香港上市,获超额认购五十多倍。到了1980年代末,怡和将公司注册地点由香港迁往百慕达,并在1990年代初将公司及旗下多家子公司的上市地点从香港移至新加坡或者伦敦。

时至今日,怡和集团在香港仍然发挥着举足轻重的角色,旗下企业包括:香港置地、牛奶公司、文华东方酒店、怡和策略、怡和汽车;投资的业务包括有:建筑(金门建筑)、地产(置地)、航运(香港空运货站、怡中机场服务、)、零售(惠康超级市场、7-11香港澳门南中国代理权、Pizza Hut、美心饮食集团)、投资银行、酒店(文华东方)、保险等等,员工总数超过十万。除香港外,怡和在东南亚地区及英国亦有投资。尽管公司大部份业务仍然设在香港,但公司的运作总部已不在香港。

怡和集团的主要业务在怡和控股名下。怡和控股同时持有同系怡和策略的大部分权益。而怡和策略则交叉持有怡和控股的大部份股权。这种交叉互控方法,让集团管理层能以很少的股权即稳定控制董事局,防止被第三者收购。

怡和的英国人老板习惯上被称为大班。二十世纪以后的怡和大班多数来自西泽克家族(Keswicks),是创办人之一威廉·渣甸表亲的后人。现时的怡和大班为韦德乐(Percy Weatherall)则是西泽克家族的表亲。前任大班为亨利·西泽克及西门·西泽克兄弟。

怡和早年即与香港的关系密切。公司在1841年购下今日香港铜锣湾附近的大幅土地作货仓。今天当地附近不少的地方和街道,都是以怡和或「渣甸」为名,例如怡和街及渣甸街等。铜锣湾每天中午鸣放礼炮,亦是由怡和负责。怡和亦是香港中环商业中心区的大地主,至今很多中环的贵重物业都是由怡和属下的置地所拥有。当中在1973年落成的康乐大厦(现称怡和大厦)是香港首幢摩天大楼,亦是怡和大班的办公室。

在殖民地时代,怡和大班长期是香港政府行政局的非官守议员。当时的怡和对香港的政治、经济都有举足轻重的影响。但随着华人资本的兴起,以及1997年主权移交,怡和在香港的影响力在1980年代起已逐渐消退。

怡和集团是亚洲成立最悠久的著名企业集团之一。集团的业务领域包括:金融及保险服务、零售百货、消费市场拓展、工程及建筑、机械制造、汽车贸易、运输服务、房地产及餐饮等,均在市场上拥有卓越的领导地位。

怡和集团旗舰--怡和控股有限公司于百慕大注册设立,在伦敦证券交易所拥有第一上市地位,及在百慕达证券交易所及新加坡证券交易所拥有第二上市地位。集团大部分股权在新加坡交易。集团曾赞助美国的托管接收计划。

怡和集团在中国香港设有怡和公司,是中国香港拥有雇员最多的企业。

怡和管理有限公司的总办事处设於中国香港,为集团旗下机构提供管理服务,包括高层管理、财务、法律及人力资源等支援服务。

怡和集团的策略是凭着其对亚洲的丰富经验及悠久的业务联系,为旗下业务在区内建立市场领导地位。集团积极发展现有具稳健回报的业务,同时亦投资新发展项目,从而达致股东价值持续增长之目标。

怡和发展史:

怡和集团最早从事洋行业务,怡和洋行是最著名的一家老牌英资洋行,远东最大的英资财团,清朝时从事与中国的贸易。怡和洋行对香港早年的发展有举足轻重的作用,亦是首家在上海开设的欧洲公司,和首家在日本成立的外国公司。

怡和洋行(Jardine Matheson,旧名"渣甸洋行")在1832年7月1日在中国广州成立,由两名苏格兰裔英国人威廉·渣甸(William Jardine,1784~1843)及詹姆士·马地臣(James Matheson一译孖地臣,1796~1878)创办。

怡和洋行早年参与对中国贸易,主要从事鸦片及茶叶的买卖。

林则徐在1839年实行禁烟时,怡和的创办人威廉·渣甸亲自在伦敦游说英国政府与满清开战,亦力主从清朝手中取得香港作为贸易据点。

1841年香港开埠之初,怡和即以五百六十五英镑购入香港首幅出售的地皮。

1840年鸦片战争爆发后,怡和洋行于1842年将总公司从广州迁至香港。怡和初年在香港的竞争对手包括颠地洋行、沙逊洋行等其它贸易公司。

1843年上海怡和洋行成立。

1844年上海首次拍卖土地,亦由怡和洋行购得。

1872年以后怡和洋行放弃对华鸦片贸易,之后怡和的投资业务逐渐多元化,除了贸易外,还在中国大陆及香港投资兴建铁路、船坞、各式工厂、矿务、经船务、银行等各行业。

1872年在上海设立公和祥码头公司。

1873年开设香港火险公司。

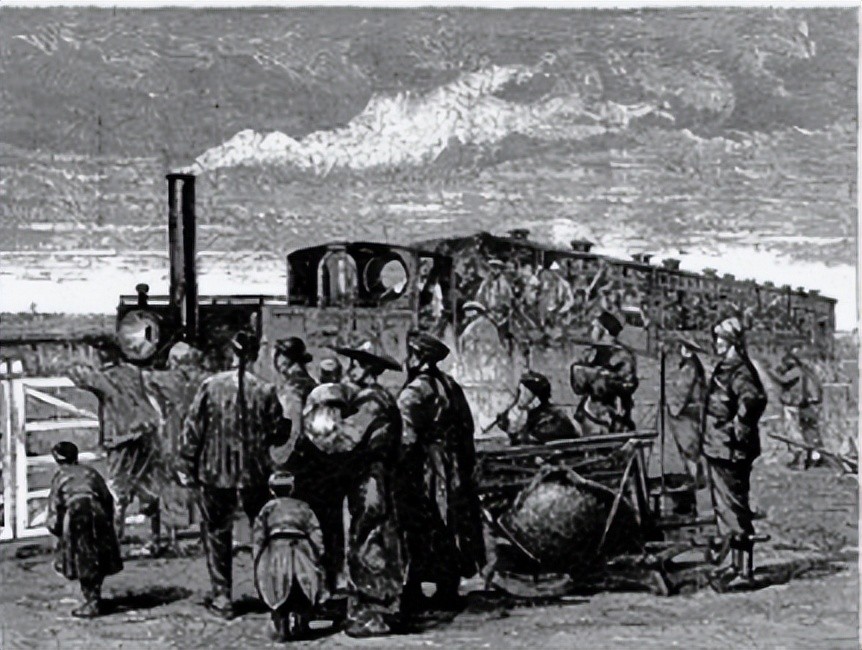

1876年怡和洋行除了在上海兴建了中国第一条铁路吴淞铁路,亦安装了中国的第一部电梯和引入各种机械及工业设备。

1882年正式成立怡和轮船公司,并在香港、上海等地设立码头、仓库等。以后通过清内务府和李鸿章等关系,以中关税作保证,在伦敦筹集资金对中国发放各种借款。

1895年在上海筹建怡和棉纺厂。

1898年与汇丰银行合资设立中英银公司,先后贷款建造京沈、沪宁、沪杭甬、广九等铁路,控制近代中国的铁路投资,又赞助英商福公司投资矿业。

1902年在上海开设怡和冷气堆栈。

1912年以后,怡和洋行的公司总部迁至上海。

1923年创立怡和机器有限公司,经营机器进口业务。

1930年在上海设立怡和麦酒酿造厂。

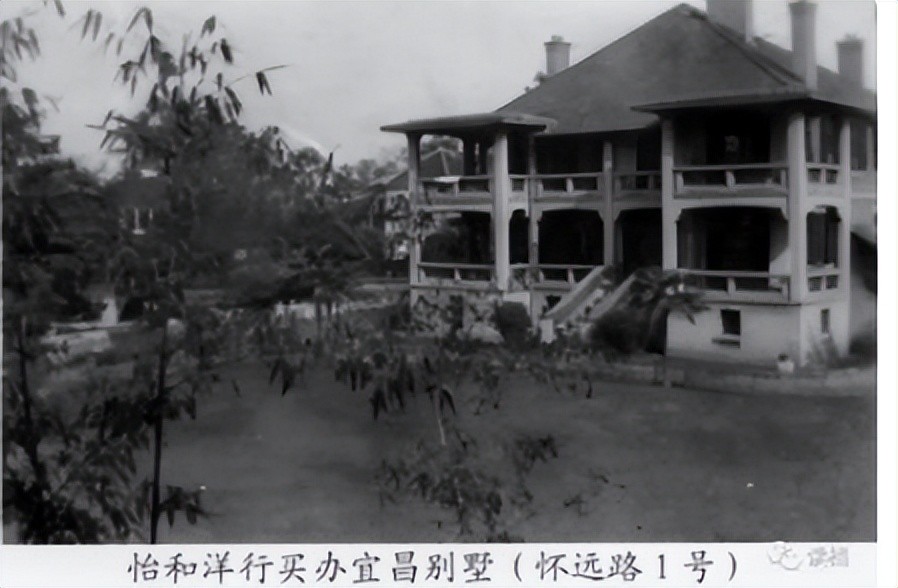

抗日战争前,除上海、香港外、还在汉口、青岛、天津、长沙、重庆、宜昌、九江、南京、广州、汕头、芜湖、福州等地设有分支机构,成为英国在远东的最大财团。

1949年后,怡和集团在中国大陆的大部分资产及生意被收归国有。

1954年,怡和集团在中国国内最后一家办事处亦被迫关闭,公司总部迁回香港。

1961年首次在香港上市,获超额认购五十多倍。

到了1980年代末,怡和集团将公司注册地点由香港迁往百慕大,并在1990年代初将公司及旗下多家子公司的上市地点从香港移至新加坡或者伦敦。

怡和成员子公司:

怡和太平洋(Jardine Pacific Ltd.)100%

˙怡和管理有限公司

˙ Colliers Halifax 怡高物业 50%

˙置邦物业管理有限公司. 100%

˙金门建筑(Gammon Construction)50%

˙香港空运货站有限公司(Hong Kong Air Cargo Terminals Ltd.) 25%

˙怡中航空服务集团(Jardine Aviation Services)50%

˙怡中航空服务有限公司(Jardine Airport Services Ltd.)

˙怡中机场地勤服务有限公司(Jardine Air Terminal Services Ltd.)

˙怡和机器集团(Jardine Engineering Corporation)

˙ 怡和科技(Jardine OneSolution)100%

˙怡和地产投资(Jardine Property Investment Ltd.)

˙自由仓有限公司

˙怡和饮食集团(Jardine Restaurant Group)100%

˙怡和迅达(Jardine Schindler)

˙怡和船务(Jardine Shipping Services)

˙怡和旅游(Jardine Travel Group)

● 怡和汽车集团(Jardine Motors Group)100%

˙仁孚行有限公司(Zung Fu Co. Ltd.)100%

˙南星(Southern Star Motor Co.)

● 怡和保险顾问集团(Jardine Lloyd Thompson group of companies)30%

"英国及欧洲最大的保险经纪人公司,亦是世界前六大的保险经纪人公司之一"

●怡和策略(Jardine Strategic)

˙Rothschilds Continuation Holdings AG《RCH》20%

●牛奶国际(Dairy Farm International Holdings Ltd.)78%

˙惠康(Wellcome)、ThreeSixty、Market Place by Jasons

˙万宁(Mannings)

˙7-11(7-Eleven)、Starmart (不包括台湾)

˙宜家家居(IKEA)(大中华区)

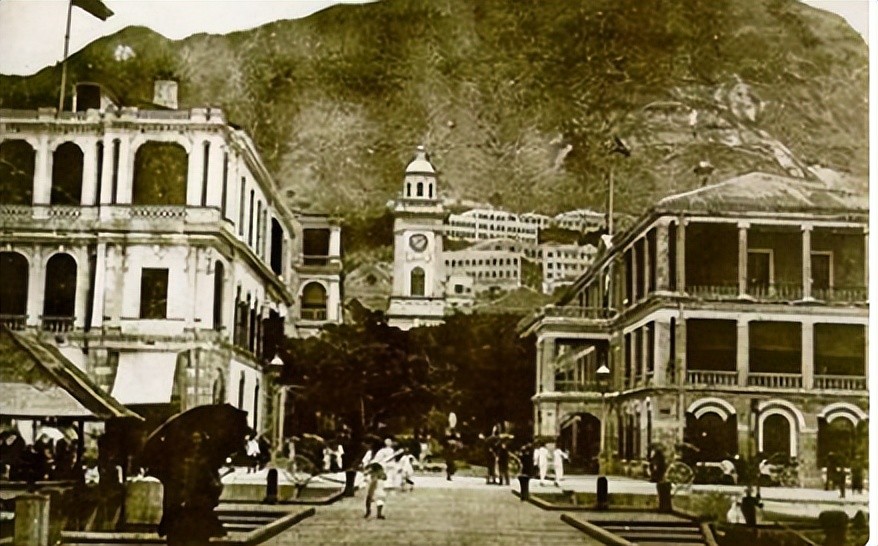

晚晴时期香港建筑

˙美心集团(Maxim's) 50%

●香港置地(Hongkong Land Holdings Ltd.)46%

˙MCL Land 100%(新加坡地产公司)

●文华东方国际有限公司(Mandarin Oriental International Ltd.)74%

●怡和合发(Jardine Cycle & Carriage)

●PT Astra International Tbk (印尼最大汽车制造商)

●PT Bank. Permata Tbk 44.5% (印尼第六大银行)

●PT Astra Daihatsu Motor 31.87%

●PT Astra Honda Motor 49% (印尼最大的摩托车制造商)

●PT Astra Agro Lestari 64% (印尼最大的棕榈油生产商)

●Toyota - Astra Foundation (持有生产公司5%的股份,销售公司49%的股份)

●PT United Tractors Tbk.

●PT Astra Graphia Tbk

标签: