苏芬战争,前苏联虽胜犹败的一场“冬季战争”

苏芬战争,前苏联虽胜犹败的一场“冬季战争”

早在1939年8月份苏、德签订的《苏德互不侵犯条约》中,苏德两国就己经大致分配了各自的势力范围,芬兰被划归苏联。当然,作为一项秘密条款,它并没有经由芬兰同意,主要为了防止两个军事大国在扩张过程中不必要的冲突。苏联为什么选择在德军风头正盛之时出击?一是不希望被各列强太过关注,想要闷声发大财;二是借助德军的牵制,英法无法及时向芬兰提供足够的援助,只要施加足够大的压力,孤立无援的芬军显然更有可能不战而降。

10月5日,苏联政府心怀叵测建议芬兰人派代表前往莫斯科谈判。芬兰人知道没有好果子吃,看看前不久波罗的海沿岸三国的遭遇,谈判的前途就昭然若揭了。其实,苏联和芬兰之间早有和平条约,分别是1920年的《塔尔图和约》( Treaty of Tartu )和1932年签订后再1934年延长的《苏芬互不侵犯条约》( Non-aggression Pact ),而且苏芬两个都是当时国联的成员。

谈判中,苏联人要求租借芬兰湾西北部的汉科港,还有散布在芬兰南部沿海的一些岛屿,还提出把卡累利阿地峡紧邻着列宁格勒的芬兰边界向北以东,以及将北冰洋沿岸的雷巴奇半岛西部割让给苏联。此外,他们还提出将苏芬边界东边一大块没有什么价值的领土作为抵偿。面对如此无礼的要求,芬兰人当然不能答应,但迫于苏联的强势,芬兰人决定做出一些让步,但苏联人并不满意。11月13日,谈判结束,没有任何进展。对于这一结果,苏联十分不满。芬兰也开始进行动员,并加强了卡累利阿地峡的兵力。

11月26日发生了一个事件,那就是据说芬兰人向苏联境内展开了炮击。现在史学家已调查清楚这是苏联为了找到一个正当的战争借口将自己的侵略行为合理化,自导自演了这次炮击事件。苏军朝着自己的村庄发射7枚炮弹,在距离距边界800米处的苏联境内爆炸。事件发生后,苏联外长莫洛托夫要求芬兰道歉,同时芬兰边境守军后撤20-25公里。芬兰当然否认炮击,因为当时没有一门芬兰火炮的射程能够达到麦尼拉,而且芬兰元帅曼纳林在更早的时候已经让炮兵撤离边境了。

俄国自己的历史学家分析前苏联有关档案时,发现驻守在麦尼拉地区的部队并没有向上级汇报任何人员伤亡。完全是自导自演。

二战后,当时苏联最高领导人赫鲁晓夫也曾表示,炮击事件是由当时苏军炮兵元帅格里戈里·库利克所策划。此人在1950年因密谋反对斯大林,以间谍罪处死。

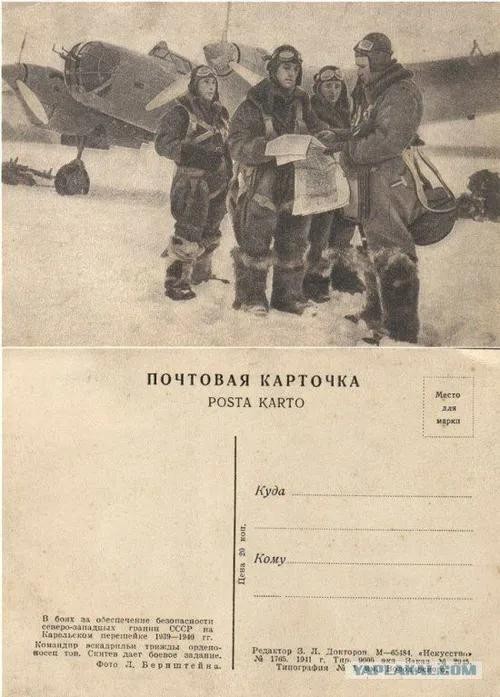

当时针对这一事件,芬兰人提议联合调查,但苏联拒绝了。一天后,苏联宣布废除苏芬互不侵犯条约。11月29日,苏联人再次提出指控,即“芬兰军队侵犯其领土”,并与其断绝了外交关系。30日,苏联发动了蓄谋已久的战争,芬兰的首都赫尔辛基和机场,以及汉科、拉赫蒂都遭到空袭。除了对芬兰进行空袭,苏联军舰也对芬兰南部的多处海岸进行了射击。至此,一个新的战争策源地在欧洲北部产生。

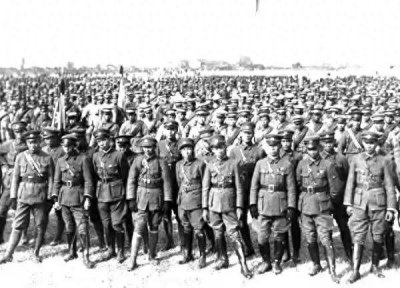

此时的苏联拥有1.8亿人口,而芬兰只有350万人口,现在,这两个国家以武力相对峙。除了芬兰人以外,大多数西方国家都认为,苏联会在三个月内达成其既定目标。

尽管苏联的后备力量巨大,但战争刚开始的时候,苏军统帅部只是用较小兵力,从四个方向发起了进攻。

第7集团军的实力最强,拥有6—8个步兵师,还有一些大坦克兵团和重炮,他们开始向卡累利阿地峡的曼纳林防线进攻,该防线拥有纵深梯次配置、工程构筑十分坚固的野战永备防御工事体系。

第8集团军兵力较小,在拉多加湖以北作战,以便为第7集团军的进攻提供支援,并向曼纳林防线的侧翼后方发起进攻。

第14集团军集结在北极地区,主要负责攻占雷巴奇半岛西部和佩琴加(佩特萨莫),并向西南方向进军。

和平时期,芬兰军队总计30万人,现代化装备为150架飞机,还有若干辆坦克和高射炮兵连。曼纳林元帅是芬兰武装力量的首脑,曾服役于沙皇军队,1918年领导了反对布尔什维克的独立战争,击败芬兰当地红军,迫使苏俄承认芬兰独立。对于上述这些边界上的敏感地带,芬兰人有准确的预估,并分别在当地安排了较小的兵力。除此之外,芬兰人还将武装主力安置在距离边界30公里的曼纳林防线前。这些兵力,再加上调到拉多加湖以北地区负责保障侧翼的兵力,都由埃克维斯特将军统帅。此外,还有另一支小得多的兵力被安排在苏联第9集团军对面的库赫莫和萨拉两地,以及佩特萨莫附近的北部地区。

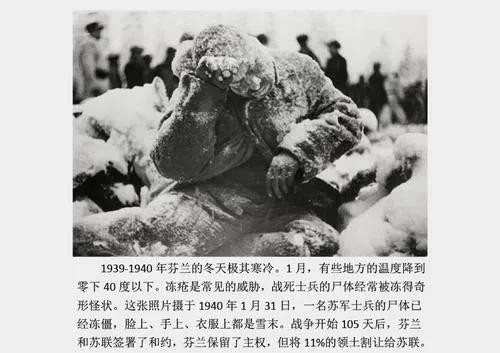

严寒之中,芬军的武器装备和战术十分适用于在星罗棋布的湖泊和大片森林地区作战。芬兰人的防御能力很强,善于巧妙地利用某些难以逾越的天然障碍。最初两个月,尽管敌军在数量上占优,但芬军仍能出奇制胜,这是主要原因。

最初,在卡累利阿地峡,苏联人以小兵力展开正面进攻,但在曼纳林防线前,这些进攻被顽强防守的芬兰人巧妙地阻止了。在白雪皑皑的荒野中,苏联的坦克和重炮都将陷入英雄无用武之地的尴尬境地。芬军穿着暖和的衣物,携带着轻武器,以滑雪的方式对苏联的野炊厨房、载运补给品和用来构筑栖身之所的器材的卡车等发起进攻,借此破坏苏联的野外生存能力。行动结束后,公路两旁伐倒的树木是他们遁走的绝佳屏障。当长途行军、饥肠辘辘的苏军“不经意”缴获芬军的野炊厨房时,看着里面香喷喷的香肠,一切危险都被抛诸脑后。这时潜伏的芬军突袭而出,给之以致命性的打击,许多人口中的香肠还没来得及咽下去,就已经被击毙了。

在战线北端,苏军夺占贝萨谋等地。苏军第14集团军辖2个步兵师在北方舰队配合下向巴伦支海岸方向进攻,未遇芬兰抵抗,很快占领了贝萨谋港和雷巴契半岛,封锁了芬兰通往巴伦支海和挪威的通道,随即就地转入防御。12月过去了,虽然苏军不断进攻,但战果并不显著。在芬军的工事和巧妙的战术面前,他们寸步难移。

1940年1月,苏联加强了兵力,但还没来得及影响战斗进程,就遭到了意外打击。战争第一个月旗开得胜,这大大鼓舞了芬兰人,证明了其战术上的正确性。他们越战越勇,英勇防御,给苏军造成了惨重伤亡。与此同时,在曼纳林防线展开的斗争已成为明显的阵地战。1月初时,有两个苏军师企图向苏奥穆萨尔米推进,都被芬兰人消灭。在寒冬中,苏军组成两路总队,穿过有着厚厚积雪的森林。最初,芬军任由他们稍微深入,然后派出滑雪部队从两翼迂回,切断其退路,然后再全歼这些被分隔为几部分又没有供应的苏军。如此一来,芬军收获了两个师的武器装备。

除此之外,芬军还在拉多加湖以北的地区主动发起进攻,将敌人向国界逐回了40公里,消除了他们从北面威胁曼纳林防线的可能。虽然芬兰人丢了北极地区的佩琴加,但在这里仍能顽强抵抗。1月份,苏军发动了几次猛烈的空袭,尤其是针对赫尔辛基,以便摧残芬兰人的意志,但并没有达到目的。

对于芬兰人而言,战争第二个月的战果值得他们欣慰。但是,苏军的预备队用之不竭,他们早晚会将优势兵力投入到战斗中去。反观芬兰,他们的人力资源有限,军队也逐渐衰弱——连续作战让他们极度疲惫。芬兰人开始向外寻求援助,却毫无结果——虽然英法两国对这个勇猛的弱小民族有意援助,但限于纳粹德国的牵制,他们暂时不愿出面干涉,因为担心这样一来会让苏德两国更加亲密。在佩特萨莫附近战斗的两个营的瑞典志愿军,已经是芬兰从外国借来的全部兵力了,相比之下,来自国外的军事技术援助倒是不少——战时,英国、法国和瑞典为芬兰提供了500架飞机、100门高射炮、75门反坦克炮,以及大量弹药和其他军用物资。尽管这些装备很重要,但人员后备日益减少,这是无法用技术装备弥补的。

1940年2月1日~10日,苏军出动飞机500多架,展开火炮440多门,对芬兰军队阵地及其后方进行了猛烈的预先航空火力准备和炮火准备,在进攻前的24小时,共发射炮弹30多万发,摧毁了主要方向上的芬兰军队大部分火力点。

1940年2月12日凌晨,苏军恢复进攻。经过3天艰苦作战,梅列茨科夫的第7集团军在曼纳海姆防线的主要防御地带打开了一个宽5公里、纵深5~6公里的突破口,并将快速集群投入交战。芬兰军队主动退守第2防御地带。

1940年2月18日,第7集团军从行进间突破第2防御地带未逞2月,其右翼因第13集团军进展缓慢而暴露。在这种情况下,苏军为了突破第2防御地带再次停止进攻,调整部署。芬兰军队也趁机休整,将拉多加湖以北的部分兵力南调,加强卡累利阿地峡的防御。

之后,苏军企图在拉多加湖以北突破左翼防御,却未能如愿。2月20至23日,苏军的一个师在此进攻,也遭遇了被全歼的命运。之后,一个坦克旅被派来支援苏军,3月1日,也遭遇了同样的命运。虽然芬兰人这一仗打得很漂亮,但并不能对战局产生决定性的影响。苏军的兵力拥有绝对优势,而且持续发起进攻。他们巧妙利用维堡以南冰封的大海,迂回地合围了该城市,并沿着海岸线向西进军。战争已发展成危险的运动战,苏军企图攻占芬兰的首都,而芬兰人的预备队已消耗完,对芬兰人而言,战争已毫无指望。

3月7日,在芬兰军事会议上,曼纳林发表讲话,同意与苏联进行正式谈判。也许是英法援助芬兰人的种种迹象促使苏联改变了自己的立场,苏联同意进行谈判。3月8日,芬兰代表团抵达莫斯科,3月11日,苏军攻克维堡后,所有军事行动停止。

虽然根据当天的和约,苏联得到了包括维堡市在内的卡累利阿地峡和整个雷巴奇半岛。芬兰国界在拉多加湖以北有一条向东弯曲的弧度,在弦部被生生切断。因为国界向西移动,芬兰原本就很狭窄的中央地区变得更加狭窄。尽管芬兰作出了巨大牺牲,但它最终得以作为主权国家保全下来。

尽管苏联取得了谈判的胜利,但在军事方面,苏联人已威信扫地——虽然人们一开始就知道芬兰肯定会失败。但人们免不了会问,为何苏联要持续血战三个月才取胜?当然,最初进攻时苏联只投入了很小的兵力。但是,在整个战争期间,苏军笨拙的战术和糟糕的指挥都暴露无遗,这让全世界都开始怀疑苏军的战斗力。毫无疑问,这对后来希特勒的决定入侵苏联也产生了巨大影响。

参考资料:《二战记录大全》

标签: